Совокупность слов современного русского языка, как обозначение предметов, явлений и понятий, образует его словарный состав, или лексику. Лексика является предметом изучения соответствующего раздела языкознания - лексикологии.

Слова характеризуются определённой спецификой: они отличаются друг от друга по своему происхождению, степени их активности, сфере употребления и по их стилистической принадлежности [Щерба, 1957]. Учёт этих особенностей языковых единиц позволяет обосновать общие принципы классификации словарного запаса:

На его месте появляется новый литературный язык с новой литературой. Авторы подчеркивают, что эта упрощенная схема опирается на большинство исторических взглядов на русский язык, и они утверждают, что все на самом деле намного сложнее. Новый литературный язык существовал вместе с церковью поклонением, и в течение длительного периода времени для крестьян и ремесленников церковнославянского языка оставался языком начального образование.

Стоит напомнить, что известная теория о трех стилях Ломоносова уже упоминалась в статье под названием «Предисловие о пользе церковных книг на русском языке». Он раскрывает беспрецедентную роль, которую играет церковнославянская письменность в формировании русского литературного языка. По сути, церковно-славянский язык является основой, на которой развивается современный русский язык, поскольку он фактически обеспечивает непрерывность тысячелетней письменной традиции на Руси. А именно тот факт, что русский язык является органическим вяжет в себе век славянской духовной традиции написанной главным образом отличает его от украинского и белорусского литературного языка кодифицированного в 19 веке.

По своему происхождению лексика делится на исконно русскую и заимствованную (из старославянского и других языков мира);

По степени употребления лексика подразделяется на активный и пассивный словарный запас (к первому принадлежат регулярно и часто воспроизводимые единицы, ко второму - устаревшая и новая лексика: историзмы, архаизмы и неологизмы);

На основе местных диалектов в исторических землях Белоруссии и Малороссии. Новые технологии изучения церковнославянского. Исследователи обращают внимание на церковнославянский язык только в конце 20-го века. Кравецкий и Плутева считают, что у этого есть свои преимущества. Во-первых, традиция не оказывает давления на ученых, и им легче обратиться к современным методам. Во-вторых, исследования начались в эпоху внедрения компьютерных технологий, поэтому лингвисты начали работу с массовыми оцифрованными текстами с самого начала.

Есть энтузиасты, которые создают основу для компьютерной обработки церковнославянских текстов. Для работы с подобными текстами создается специальная кодировка. Все книги, используемые в современной практике ухода за детьми, также были оцифрованы. Когда речь заходит о важности этих новых технологий при изучении церковнославянского языка, авторы статьи подчеркивают, что в предкомпиризированную эпоху составление словаря предшествовало огромное количество многолетней работы по компиляции файла.

По сфере употребления общеупотребительная лексика противостоит лексике ограниченной территориально (диалектизмы), профессионально (термины и профессионализмы) и социально (жаргонизмы);

По стилистической характеристике нейтральная (межстилевая) лексика противопоставляется стилистически маркированной высокой, официальной, научной лексике книжной речи и разговорной и просторечной лексике устной речи.

Словарь большого словаря представлен десятками каталогизированных шкафов с несколькими примерами для каждого слова, и, сравнивая эти примеры, авторы глоссариев определяют основные значения для каждого слова и описывают их, - писал Кравецкий и Плунтова. Использование оцифрованных текстов позволяет отказаться от трудоемкой подготовки файла, а необходимые примеры можно извлечь с помощью специальных программируемых программистов, поэтому компилятор словаря одним щелчком кнопки получает все необходимые примеры.

Интересно: взаимодействие двух языков. «Великий словарь церковнославянского языка современных времен», пишет авторы статьи и редакторы этого словаря, описывает словарь книг, которые служат поклонению русским и некоторым другим православным церквям. При составлении словаря авторы задают себе вопрос: стоит ли в двуязычном церковно-славяно-русском словаре включить те слова, которые существуют на русском языке? И они приходят к выводу, что это необходимо, потому что знание некоторых слов может быть иллюзорным.

Исконно русская лексика.

В словарном составе современного русского литературного языка исконно русских слов более 90%. С точки зрения формирования исконно русской лексики, в ней можно обнаружить несколько исторических пластов. К исконно русским относятся собственно русские слова, специфичные для русского языка и известные у других славян лишь как русские заимствования. Некоторые из собственно русских слов могут содержать иноязычный корень, но образованы по русским словообразовательным моделям. Это такие слова, как: шнурок, кокетничать, стартовать и т.д.

Например, церковнославянское слово безкнижный означает «необразованный, неграмотный, который не может читать», безбедный - «безопасен, благослушен», безвозрастный - «новороден», неподходящ - «не на време». Более того, русский язык предлагает близкое, но другое значение.

В частности, церковнославянские книги отменяют слова, которые русскоязычный человек воспринимает как необоснованные или неприличные. Этап - переходный период между второй частью и годами до прихода. этап - возраст младшего школьного возраста, берет начало полового созревания.

Заимствованные слова.

Во время больших социальных изменений происходит активное обогащение словарного состава языка. Это связано с необходимостью обозначить много новых понятий в разных сферах жизни: политике, экономике, шоу-бизнесе, вычислительной технике. Часто для этого используются слова из других языков. В нашей речи много заимствованных слов, которые так прочно вошли в русскую речь, что не воспринимаются как иноязычные. Например: халат, диван, свёкла, пельмени, кукла и многие другие. Однако, значительное число слов из других языков осознается носителями языка как нечто чужеродное. Иноязычные слова в речи использовать можно и нужно, но не стоит ими злоупотреблять, а главное, используя заимствованное слово, нужно быть уверенным в том, что значение его понятно. В противном случае неизбежны коммуникативные неудачи.

В период с шестого по седьмой год ребенок входит в школу. Школа - это серьезная проблема в жизни, которая до сих пор приятна. Существует период долга, социального контроля, интеграции в новый коллектив, корректировки дневного режима. Важно добиться определенного уровня биологического, психологического и социального развития для успешного овладения обязанностями в школе. Войдя в школу, отношения ребенка переходят на язык. Это уже не просто средство общения, выражение мыслей, цитат и желаний; языковой предмет становится предметом обучения.

Внимание Шайи уделяется, он исправляется, анализируется на слова, слоги, голоден, у него есть новая речь и письменный язык. Шестилетние дети могут сказать, что они имеют в виду. Дети разделяют синонимы, омонимии, слова любви и шутки. Их пассивный словарь в несколько раз более активен, чем лексика, хотя они оба регулярно растут по всем предметам в школе или из-за среды, в которой растут дети. Как мы можем видеть в первые годы общего роста числа активных активных глаголов, мы можем даже увидеть, как дети постепенно приобретают и контролируют различные народные виды.

Устаревшие слова.

Устаревшие слова делятся на две группы: историзмы и архаизмы. К историзмам относятся те устаревшие слова, которые вышли из употребления в связи с тем, что из жизни ушли обозначаемые ими предметы или явления: армяк, кафтан, камзол, кольчуга, крепостной, князь, доспехи и т.п. Синонимов историзмы в современном русском языке не имеют. В отличие от историзмов, архаизмы - это устаревшие названия современных предметов, явлений, вытесненные синонимами из состава активной лексики. Ср.: сей - этот, уста - губы, чело - лоб, выя - шея, зело - очень, вежды - веки, зерцало - зеркало и т.п.

Для иллюстративных целей мы представим количественное представление вербальных видов в сообщении шести-десятилетних детей. С точки зрения коммуникативного опыта речевая речь - первое место, которое можно найти: это четверть четверти используемых слов. Причина - универсальное значение названия и принципа языковой экономики. Первые семь самых популярных имен, которые я, он, те и имена наречия там, составляют десятую часть лексикона дочерних диалогов. В детской истории используются самые полезные шоу и личные имена.

По словам автора, инвентаризация личных имен в лексике детей относительно полна. Относительная полнота - коммуникативное использование некоторых форм имени человека. Автор вдохновлен усилиями привлечь внимание и получить признание группы связи и таким образом обеспечить ее место. В спонтанных проявлениях детей богатое представительство имеет такое подтверждение. Что касается пробелов в показателях, то вместо имен и предложений используются имена детей. Чрезмерное использование имени, связанное с ограниченным словом и малейшей трудностью, делает восприятие переданного контента.

Новые слова (неологизмы).

Лексический состав языка постоянно пополняется новыми словами, неологизмами, создаваемыми для обозначения новых предметов, явлений, для выражения новых понятий. В момент своего появления они входят в пассивный словарь и остаются неологизмами до тех пор, пока не утрачивают оттенок новизны и свежести. Когда же подобные слова становятся общеупотребительными и входят в активную лексику, они перестают быть неологизмами.

В речи детей глаголы богато представлены, но они являются переменными. Среди самых популярных глаголов активного словаря детей мы находим первые глаголы с широким спектром использования и плохим содержанием: быть, иметь, идти, чтобы сказать, давать. Автор говорит, что эти глаголы составят треть изобретенных глаголов, используемых детьми. В детской истории динамические глаголы над статикой заметно передаются, потому что действия, которые происходят во время внимания ребенка, привлекают больше, чем состояния, отношения и качества.

Другие группы слогов глаголов представлены на языках меньшинств меньшим изобретательским выражением. Из статических глаголов появляется лексика активного ребенка, особенно те, которые выражают пространство в пространстве. Репертуар глаголов, обозначающих психические состояния и процессы, разнообразен, но большинство глаголов имеют низкую частоту. Маргинальная группа состоит из глаголов, называя родную страну. Существенные имена в словаре ученых в основном эмоционально нейтральные слова с отличительной функцией именования, что также подчеркивается коммуникативным использованием.

Диалектизмы.

Диалектизмы - это слова, свойственные какому-нибудь говору или нескольким говорам: сусАлы - скулы (смол.), похлеЯ - путь (владим.), боршАть - ворчать (волог.), Отька - отец (ряз.), трОпкать - есть (пск.).

Профессионализмы.

Профессионализмы - это слова или выражения, свойственные речи коллектива, объединённого какой либо одной профессией. Если термин - это научное обозначение понятия, принятое и узаконенное в науке, то профессионализм - полуофициальное слово, распространённое в разговорной речи людей определённой профессии: баранка - рулевое колесо, подвал - нижняя часть газетного листа, шапка - общий заголовок для нескольких статей.

Почти любое другое значительное имя в истории детей - в именительном падеже. Общение значительных имен в активном словаре детей составляет 15% от общего числа используемых слов, наиболее посещаемая мама, вода, день, день, школа, школа составляют всего 5% от всех используемых существительных. Мир младшего школьного возраста - это прежде всего особый мир вещей и существ, которые его окружают. Автор в своем исследовании отмечает, что почти каждые десять слов в сообщении для детей являются фактически родовым существительным.

Около половины из них представляют требования вещей, по крайней мере, имена людей, по крайней мере, имя животного. Преданность и конкретность лексики ребенка также демонстрируют коммуникативную реализацию рефератов, специфичных для контраста. Тезисы составляют менее десятой части существительных в выражениях детей. Только немного выше - представление собственных существительных, а имя и имя составляют менее одного процента всех слов диалога. Автор напоминает ей, что имя контактного средства очень часто используется детьми, когда средства межъязыкового, личного преследования и общения оказываются безуспешными.

Жаргонизмы.

Жаргонизмы - слова, употребляющиеся определенной социальной группой. Всем жаргонным словам присуща яркая экспрессивно-стилистическая окраска, они легко могут переходить в разговорно-бытовую речь. Жаргонизмы отличаются неустойчивостью во времени - одни быстро выходят из употребления, другие появляются. Например: хвост - несданный в срок зачёт или экзамен, липа - подделка, молоток - молодец, телек - телевизор.

В дополнение к именам имен они очень часто очень похожи на их имена. Маргинальная группа имен пользователей состоит из землетрясений. Во всех вышеупомянутых существенных названиях мы видим богатство и разнообразие наименований - особое указание на окружающий нас мир, но в основном доминирующее положение среди других форм глаголов. Это означает, что существительные являются основным и важным средством мышления и говорят младшему школьному учителю. В течение этого периода вся структура полностью развита.

Импульс продлевается, дети без проблем сознания, в основном используют жрицы и другие вещи. Шей по-прежнему является лучшим инструментом социального общения. Небесный говорит, что в середине так называемой средней школы, то есть в начале подросткового возраста, ребенок получит полную лингвистическую и коммуникативную компетенцию. Как уже было сказано, вторым основным фактором развития детской речи является стимулирование окружающей среды. Дети имитируют свое произношение, повторяющиеся слова, вербальные связи и все, и они часто начинают их использовать.

Все слова, употребляющиеся в данном языке, образуют его словарный состав.

Среди этого большого круга лексических единиц имеется небольшой, но отчетливо выделяющийся круг слов – основной словарный фонд, объединяющий все корневые слова, ядро языка. Основной словарный фонд менее обширен, чем словарный состав языка; от словарного состава языка он отличается тем, что живет очень долго, в продолжение веков, и дает языку базу для образования новых слов.

Кроме того, они имитируют коммуникативные привычки родителей и узнают, чего они хотят, а что нет. Дети, которые приходят с помощью средств связи, имеют огромную пользу от детей, чей дом беден. Говоря с детьми, хотя они не понимают всего этого, они помогают ускорить их словарный запас. С другой стороны, дети, чьи родители мало делают в возрасте до десяти лет, могут, по словам Дж. Бьерли, оставаться на всю жизнь за спиной. Это особенно касается детей из социально более слабых семей, у которых ограниченные возможности для общения.

Быстрее, дети, которые находятся в постоянном контакте со взрослыми и, аналогичным образом, рассказывают о самых младших членах самых важных семей. Некоторые эксперты говорят, что близнецы развивают что-то медленнее. Как мы видим, существует ряд различных факторов, которые ускоряют или замедляют развитие. Вступая в школу, учитель становится наибольшим авторитетом и моделью для детей. Легко и охотно, он берет на себя его идеи или подражает его поведению, своей речи и тому, как он говорит. Это так преднамеренно или непреднамеренно.

Не следует думать, что слова основной лексики языка («основного словарного фонда») отделены «китайской стеной» от прочей лексики; это не так, и непроходимой границы здесь нет. Однако наличие в языке некоторого общеобязательного, основного фонда лексики не вызывает сомнения.

Основной словарный фонд охватывает самые необходимые слова языка. Не надо думать, что это в точности соответствует необходимым понятиям или необходимым вещам. С понятиями могут быть связаны разные слова, и вещи могут называться разными словами и в случае нужды переименовываться.

Для обозначения одного и того же в языке может быть ряд синонимов, которые по-разному расцениваются в словарном составе языка и не все входят в основной словарный фонд.

Понятие, связанное с основными документами Советской власти, именовалось декрет 1 , но в 1936 г. по тексту Конституции СССР возродилось слово указ, которое сейчас является основным названием такого рода документов. Значит, слово декрет хотя и выражало очень важное понятие в сфере новых социальных отношений Советской власти, но не стало фактом основного словарного фонда.

1 Это было связано с использованием терминологии французской революции 1789–1793 гг., в том числе таких слов, как милиция, комиссар, комиссариат и т. д.

Следовательно, основной словарный фонд – это совокупность слов, а не «понятий» и тем более не «вещей», и войти в этот фонд словам не так просто 1 .

1 См.: Янко - Триницкая Н. А. О границах основного словарного фонда в словарном составе языка // Вопросы языкознания, 1953. № 5.

Каковы же основные, необходимые для характеристики слов основного словарного фонда определения?

В плане лексикологии можно дать три таких признака, которые дают ответы на вопросы: 1) когда? 2) кому? 3) в каком случае?

На эти вопросы относительно слов основного словарного фонда следует ответить так: 1) всегда (т. е. в продолжение целых эпох), 2) всем (т. е. не только всем носителям данного литературного общенационального языка, но даже и представителям большинства диалектов) и 3) во всех случаях. Последнее требует особого разъяснения.

Как мы уже выяснили выше, словарный состав дифференцируется по разным признакам, в том числе и по стилистическим. И это очень важно практически.

Теоретическое учение об основном словарном фонде прямо объясняет эту практику. Дело в том, что слова основного словарного фонда (в их прямых значениях) – факты нейтральной лексики: их можно употреблять с тем же значением в любом жанре речи (устная и письменная речь, проза и стихи, драма и фельетон, передовая статья и репортаж и т. п.) и в любом контексте.

Следует оговориться, что при многозначности слова (а таково свойство почти всех слов основного словарного фонда) не все значения данного слова являются фактом основного словарного фонда. Так, если слово земля приобретает значение «континент» для жителей островов или слово человек приобретает жаргонное значение «человек из ресторана», то это не факты основного словарного фонда. В основном словарном фонде остаются и живут земля – « terra » и человек – « homo ».

Очень важным вопросом установления состава основного словарного фонда любого языка является вопрос о том, что принадлежит данному языку, как таковому, что обще для группы близких родственных языков и что связывает языки более отдаленных групп, объединенных в одну семью. Например, для основного словарного фонда русского языка можно привести такие слова:

1) слова только русские : лошадь, крестьянин, хороший, бросать (и все последующие, см. пункты 2,3,4);

2) слова, общие для восточнославянских языков : сорок, девяносто, семья, белка, собака, ковш, дешевый (и все последующие, см. пункты 3, 4);

3) слова, общие для всех славянских языков (для общеславянского основного словарного фонда): голова, дом, белый, кидать (и все последующие, см. пункт 4);

4) слова, общие для славянских языков и языков других индоевропейских групп : я , ты, кто, тот; два, три, пять, десять, сто; мать, брат, сестра, жена, муж; огонь, небо, волк.

Следовательно, такие слова, как я , два, мать, огонь, – и общеиндоевропейские, и общеславянские, и общевосточнославянские, и общерусские.

Такие, как голова, белый, кидать, –общеславянские, общевосточнославянские, общерусские, но не общеиндоевропейские (ср. лат. caput , нем. Kopf , франц. t ẽ te , англ. head – «голова»; лат. albus , нем. wei β , франц. blanc , англ. white – «белый» и т. п.).

Такие слова, как сорок, белка, собака, – только восточнославянские (ср. болг. четиредесять, чешск. ctyricet , польск. czterdzesci ; болг. катерица, чешск. veverka , польск. wiewiorka и т. п.).

Такие же слова, как лошадь, крестьянин, хороший, бросать, – только русские (ср. укр. к i нь, селянин, гарний, кидати и т. п.).

Интересно отметить, что не все диалекты данного языка имеют тот же состав слов, называющих те же явления, что и общелитературный национальный язык. Так, во многих северных русских диалектах белку зовут векшей, а лошадь конем; а в южных волка – бирюком (из тюркских языков) 1 .

1 Слово же волк принадлежит общеиндоевропейскому основному словарному фонду (ср. болг. вълк, чешск, vlk , лит. vilkas , нем. Wolf , англ. wolf , санскр. vrkah , древнеперсидск. v @ hrko , лат. vulpes – со значением «лиса», греч. lukos и т. п.).

На примере разных славянских названий «белки» видно, как в одних языках старое общеславянское название сохранено (чешск. veverka , польск. wiewiorka ), в других же утрачено и заменено другим (болг. катерица, русск. белка) 1 .

1 В древнерусском языке существовало слово веверица, но, очевидно, в значении «горностай», а не «белка»; по указанию словаря В. И. Даля, веверками называют белок в некоторых западнорусских говорах, что может быть уже из польского wiewio 2 rka – «белка».

Из положения об устойчивости и сохранности основного словарного фонда не следует делать вывод о том, что основной словарный фонд – это древнейшие слова в языке, сохранившиеся от доисторических времен и общие для всех языков данной языковой семьи. Наряду с древнейшими словами, сохранившимися в основном словарном фонде: мать, брат; я, ты; два, пять;волк, огонь, небо и т. п., очень многие слова исчезли (например, вира – «штрафная уплата», гридница – «парадная комната», неизвестные нам названия «медведя», «змеи») или стали достоянием диалектов (например, ятры – «жена брата», орать – «пахать», векша – «белка») или особых стилистических пластов словарного состава (очи – «глаза», секира – «топор», тризна – «поминальный пир» и т. п.).

Бывает и так, что в прямом значении слово не сохраняется в основном словарном фонде, а в переносных значениях или в составе производных слов надолго удерживается, правда, чаще в словарном составе, чем в основном словарном фонде, например: ни зги не видно [из стьга – «дорога», ср. южновеликорусское стежка, а также стежок, стегать (одеяло) и т. п.], заочное и неологизм «очное обучение» (от око – «глаз»), перстень, наперсток (от перст – «палец»), чревоугодие (от чрево –«живот»), чай (повелительная форма от чаяти – чай), или в особых терминах: стопа (древнерусское «шаг»), чин (древнерусское «порядок», «время», «пора»). Иногда старые слова или их формы «застывают» в собственных именах, которые, как было указано выше (см. § 7), могут сохраняться очень долго, например в топонимических названиях: Истобки в Черниговской обл. Украины старое уменьшительное от истъба – «изба» (соответствует современному избенки), Волоколамск, Вышний Волочок (от волок – «пространство между судоходными реками, по которому проволакивались товары»), наволоки – «поемный луг» (ср. пристань на Волге Наволоки); в ономастике: Десницкий (древнерусское и старославянское десница – «правая рука»), Киндяков (диалектное киндяк – «красный кумач», «бумажная набойчатая ткань», Котошихин ), Кокошкин (древнерусское кокошъ – «курица-наседка», ср. укр. кокош –«петух»), Студенецкий (древнерусское студенъць – «колодец»), Твердовский (древнерусское твердь – «укрепленное место, крепость»).

Все прочие слова вместе с основными образуют словарный состав языка.

Через словарный состав язык непосредственно связан с действительностью и ее осознанием в обществе. Язык связан с производственной деятельностью человека непосредственно, и не только с производственной деятельностью, но и со всякой иной деятельностью человека во всех сферах его работы.

Прежде чем разъяснить пути изменения словарного состава, следует остановиться на некоторых явлениях, позволяющих более внимательно рассмотреть сам словарный состав в целом и в отдельных его частях.

Прежде всего, это вопрос об активном и пассивном словаре.

Акт и 2 вный словарь – это те слова, которые говорящий на данном языке не только понимает, но и сам употребляет. Слова основного словарного фонда, безусловно, составляют основу активного словаря, но не исчерпывают его, так как у каждой группы людей, говорящих на данном языке, есть и такие специфические слова и выражения, которые для данной группы входят в их активный словарь, ежедневно ими употребляются, но не обязательны как факты активного словаря для других групп людей, имеющих в свою очередь иные слова и выражения. Таким образом, слова основного словарного фонда – общие для активного словаря любых групп населения, слова же специфические будут разным и для активного словаря различных групп людей 1 .

1 Из этого видно, почему неправ Ж. Вандриес, когда он пишет: «Для обычного общения существует у всех людей словарь приблизительно одинакового объема. Говорят, что неграмотному крестьянину нужно для такого общения 300 слов... Но ведь и образованный барин нуждается для своего обихода не в большем словаре; вся разница только в том, что у него другие слова» («Язык», 1935, с. 180). Если бы это было так, то следует признать, что у «крестьянина» и «барина» разные классовые языки. Однако язык един для данного общества, и основной словарный фонд одинаков и для «крестьянина» и для «барина».

Пасс и 2 вный словарь – это те слова, которые говорящий на данном языке понимает, но сам не употребляет (таковы, например, многие специальные технические или дипломатические термины, а также и различные экспрессивные выражения).

Понятия активного и пассивного словаря очень важны при изучении чужого (иностранного) языка, однако не следует думать, что между фактами активного и пассивного словаря существует непроходимая стена; наоборот, то, что имеется в пассиве, может при надобности легко перейти в актив (преамбула, вето, бьеф, офицер, генерал и тому подобные слова); а наличное в активе – уйти в пассив (нэпман, декрет, нарком и т. п.) 1 .

1 Поэтому упрощенные регламентированные списки «необходимых слов» типа Basic English, которые так охотно пропагандируют в Англии и Америке, кроме вреда, ничего принести не могут.

Сложнее вопрос о ре а 2 льном и потенци а 2 льном словаре . Нельзя этот вопрос решать на основании единичной регистрации наличия какого-либо слова в тексте или в устной речи или отсутствия таких случаев.

Письменная регистрация слов, особенно в словарях, может не только запаздывать по тем или иным причинам, но и просто отсутствовать на протяжении долгого времени (так, например, глагол шуршать в русском языке существовал очень давно и был даже зафиксирован в письменной речи, но в словарь русского языка это слово попало лишь в 1940 г.) 1 .

1 См.: Толковый словарь русского языка; Под ред. Д. Н. Ушакова . Т. 4. С. 1377: в словаре В. И. Даля дано: шурчать тмб.; шуршишь – «производить шорох, шелест»; в Академическом словаре 1847 г. под редакцией А. X. Востокова этого слова вообще нет, позднейшие издания Академического словаря до буквы ш не доходили; единственно, где это слово зарегистрировано, это «Этимологический словарь русского языка», составленный А. Г. Преображенским , но слова на ш были опубликованы лишь в 1949 г.

Но даже если данное слово кто-нибудь и употребил в письменной или устной речи, то все же это не становится фактом языка, а остается лишь случаем текста или разговора, не получившим главного качества подлинного явления языка.

Поэтому так трудно найти вразумительный пример потенциальных, т. е. возможных, но реально не существующих слов. Всегда есть опасность, что данное слово, если оно возможно по закономерностям данного языка, уже проявилось и употребилось, но только не зарегистрировано (например, притяжательное прилагательное пустельгин от пустельга, ср. Ольга – Олъгин; или обабление, ограбление от баба, краб, ср. ослабление, ограбление и т. п.).

Однако этот вопрос интересен прежде всего потому, что так можно яснее всего понять связь лексики и грамматики. Грамматика устанавливает не только нормы изменений слов и способы их сочетаний в предложении, но и конструктивные модели образования слов. Грамматика показывает возможности реализации тех или иных свойственных данному языку образцов или словообразовательных схем, лексика же либо их использует (числит в своем составе слова, образованные по данной модели), либо нет; в последнем случае и возникает потенциальный словарь в отличие от реального. И это одно из могущественнейших средств обогащения словарного состава не в ущерб языку в целом 1 .

1 См. гл. VII, § 84.

Так, в русском языке грамматика «позволяет» (и даже «обязывает») производить от

основ качественных прилагательных существительные категории абстрактности при

помощи суффикса -ость,

например: нежный – нежность, сырой – сырость

и т. п. Это факты реального словаря. Однако слов добростъ, прямость,

левость

и т. п. реальный словарь современного русского языка уже не знает.

Но могут ли они быть (раньше они были)? Могут, если будет жизненная потребность

в их появлении; это факты потенциального словаря русского языка, и русский язык

это «позволяет».

Как и любой ярус языковой структуры, лексика представляет собой систему . Однако именно в лексике установить систему наиболее трудно, потому что если факты грамматики и фонетики (количество падежей в склонении, количество глагольных форм, количество типов предложений; количество фонем и позиций для них и т. д.) ограничены и исчислимы, то «факты» словаря, как мы уже видели, неисчислимы и крайне пестры; все это зависит от того, что лексика – наиболее конкретный сектор языка, а чем менее формальна абстракция, тем труднее понять ее как систему. Однако и лексика системна.

В словарном составе любого языка можно найти различные пласты лексики . Различие этих пластов может опираться на разные признаки.

1. Свое и чужое. Нет ни одного языка на земле, в котором словарный состав ограничивался бы только своими исконными словами. В каждом языке имеются и слова заимствованные, иноязычные. В разных языках и в разные периоды их развития процент этих «не своих» слов бывает различным.

Среди заимствований следует различать прежде всего слова усвоенные и освоенные и слова усвоенные, но не освоенные 1 .

1 Общепринятые термины немецкой лексикологии: Lehnwo# rter – «заимствованные» слова и Fremdwo# rter – «чужие» слова – терминологически малопригодны, так как и те и другие и «заимствованы» и «чужие», но ведут себя по-разному в заимствовавшем их языке.

Освоение иноязычных заимствований – это, прежде всего, подчинение их строю заимствовавшего языка: грамматическому и фонетическому. Непривычные грамматически в русском языке слова кенгуру, какаду, пенсне, кашне, сальдо, колибри, чахохбили и т. п. своими «концами» у, е, и не подходят к моделям существительных и поэтому остаются неосвоенными до конца (хотя бы фонетически они и подчинились обычным произносительным нормам русского языка [к" @ нгуру 2 , к @ к Λ ду, п " и э нснэ 2 , к Λ шнэ 2 , к Λ л"и 2 бр"и э, ч @ x Λ γ б"и 2 л"и э ] и т. п. 1); слова, содержащие непривычные для русской фонетики звуки или сочетания звуков, также остаются недоосвоенными, например: с l анг (с чуждым l ), Кельн (с чуждым сочетанием ке ), Тартарен [т Λ рт Λ рэ 2 н] (вместо нормального для русского языка [т @ рт Λ рэ 2 н]) и т. п., хотя грамматически все эти слова освоены, так как склоняются по обычным русским парадигмам 2 и подходят под нормальные модели русских существительных.

1 Объяснение условной записи слова в транскрипции см. гл. V, § 73.

2 Парадигма – от греческого paradigma – «пример», «образец».

Слова, освоенные в заимствовавшем их языке, делаются «незаметными», входят в соответствующие группы своих слов, и их былую чужеязычность можно открыть только научно-этимологическим анализом.

Например, в русском такие слова, как кровать, бумага, кукла (греч.); бестия, июль, август (лат.); халат, казна, сундук (арабск.); караул, лошадь, тулуп, башмак, сарафан, кумач, аршин, кутерьма (тюркск.); сарай, диван, обезьяна (перс.); солдат, котлета, суп, ваза, жилет (франц.); спорт, плед, ростбиф (англ.); бас, тенор (итал.);

руль, флаг, брюки, ситец, пробка (голландск.); ярмарка, стул, штаб, лозунг, лагерь (нем.); мантилья (исп.); козлы, коляска, кофта, лекарь (польск.) и т. п.

Конечно, те иноязычные слова, которые усвоились в заимствовавшем языке грамматически и фонетически, не всегда становятся кандидатами в основной словарный фонд, иногда как слишком специальные или специфические по своей тематике и сфере употребления, иногда по своей экспрессивной окраске. Тогда они тоже остаются недоосвоенными, но уже чисто лексически.

Таковы применительно к русскому слова клизма, епископ, ихтиозавр, лизис (греч.); коллоквиум, инкунабула, петиция (лат.); аль-гамбра (арабск.); кавардак, курдюк, беркут, бакшиш (тюркск.); фужер (франц.); бридж, вист, нокаут (англ.); шихта, фрахт, штрейкбрехер (нем.); грот, фок, бугшприт (голландск.) и т. п.

Однако это никак не исключает возможности иноязычным словам войти в основной словарный фонд заимствующего языка; например, в русском языке изба, хлеб (герм.); казна с ее производными (арабск.); табун, башмак, башня (тюркск.); сарай, обезьяна (персидск.); солдат, суп, помидор (франц.); спорт, клуб, футбол (англ.); вахта, ярмарка, лампа (нем.); зонтик, брюки, ситец (голландск.); сбруя, кофта, бляха (польск.); борщ, бондарь (укр.) и т. п.

И даже обычно при этом вытеснение «своего» слова, занимавшего это место в лексике, в специальный или пассивный словарь. Например, взятое из татарского слово лошадь (< лошадь < алаша am – «маленький конь», «мерин» 1) вытеснило слово конь, которое в русском литературном языке стало словом экспрессивным (для имитации фольклора, в профессиональной кавалерийской лексике или в высоком стиле). Другие слова, заимствованные из чужих языков, не только не претендуют на вхождение в основной словарный фонд заимствовавшего языка, но остаются именно «чужими». Значит ли это, что их вообще нет в данном языке? Нет, они «присутствуют», хотя бы в пассивном словаре (но как раз не в потенциальном, так как они единичны и по грамматическому облику непродуктивны).

1 Знак < в лингвистике показывает, что написанное налево от него происходит из того, что написано справа; знак > показывает обратное отношение.

Эти слова употребляются по мере надобности, особенно в художественной и публицистической литературе, для достижения так называемого «местного колорита» 1 ; особенно важно сохранение таких слов при переводах с чужих языков, где вовсе не все надо переводить, а иной раз необходимо сохранять названия, данные в чужом языке, лишь транскрибируя 2 их. Многие такие «транскрипции» получают права гражданства и входят уже в запасной (для специальных нужд) словарный состав. Таковы обычно личные собственные имена (ономастика), названия монет, должностей, деталей костюма, кушаний и напитков, обращения и т. д., что при переводе всего остального текста сохраняет «местный колорит» и отвечает мудрой поговорке Гердера: «Надо сохранять своеобразие чужого языка и норму родного» (XVIII в.).

1 См. об этом: Реформатский А. А. Лингвистические вопросы перевода // Иностранные языки в школе, 1952. № 6.

2 Транскрибировать, транскрипция – от латинского transcrib о), transcriptum – «переписывать», transcriptio – «переписывание» (см. гл. V, § 73).

Такие слова и существуют в словарном составе как варвар и 2 змы 1 , т. е. иноязычные слова, пригодные для колористического использования при описании чуждых реалий 2 и обычаев.

1 Варвари 2 зм – от греческого barbarismos от barbaros – «болобола», «болтун» – звукоподражательное слово, обозначавшее у греков «непонятную речь», бормотание.

2 Реа 2 лия – от латинского realis – «действительный».

Имеются они и в русском языке (см. таблицу на с. 96).

Такие неосвоенные иноязычные слова выглядят инкрустациями, которые даже «писать своими буквами» как-то неудобно, поэтому-то они и могут выполнять функцию изображения местного колорита.

Интересно, как Пушкин в «Евгении Онегине» подходил к таким варваризмам:

Пред ним roast - beef окровавленный (I , XVI ).

Beef - steaks и страсбургский пирог (I , XXXVII ).

Как dandy лондонский одет (I , IV ).

А вот место, где Пушкин сам комментирует отношение к варваризмам:

Никто бы в ней найти не мог

Того, что модой самовластной

В высоком лондонском кругу

Зовется vulgar . He могу...

Люблю я очень это слово,

Но не могу перевести;

Оно у нас покамест ново,

И вряд ли быть ему в чести.

(VIII , XV - XVI ).

Сейчас слова ростбиф, бифштекс, вульгарный перешли уже в разряд усвоенных, но слово денди и до сих пор, пожалуй, воспринимается как варваризм (чему содействует трудность грамматического освоения слова на -и ) 1 .

1 Вопрос о пределах использования иностранных слов мы рассмотрим ниже, см. с. 137 и cл.

Наряду с заимствованными словами, когда заимствуется прежде всего звуковая сторона слова (хотя порой и с искажениями, особенно по народной этимологии), а затем его номинативная направленность (слово-название), существуют и иного порядка «заимствованные» слова и выражения, когда иноязычный образец переводится по частям средствами своего языка. Это к а 2 льки 1 .

1 Ка 2 льки от французского слова calque – «копия на прозрачном листе», «подражание».

Кальки возникают обычно книжным путем, это чаще всего бывает делом рук переводчиков.

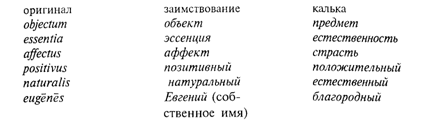

Прямое калькирование иноязычного слова можно пояснить на примере латинского слова objectum и русского предмет, где приставка оЬ- переведена как пред-, корень - ject - как -мет- (от метать) и, наконец, окончание -ит отброшено; в сумме отдельных слагаемых возникло новое слово предмет.

Такого же рода кальки: греческое syned ẽ sis , латинское conscientia – совесть; латинское agricultura – земледелие, insectum – насекомое; греческое philosophia – любомудрие; французское pre 2 juge 2 – предрассудок, impression – впечатление, developpement – развитие, industrie – промышленность; немецкое Begriff – понятие, Vorstellung – представление, Auffassung – восприятие, Sprachwissenschaft – языковедение или языкознание и т. п.; кальками с латинского являются наши грамматические термины substantivum – существительное, adjectivum – прилагательное, verbum – глагол (ранее речь, откуда adverbium – наречие, а не приглаголие), pronomen – местоимение, interjectio – междометие (в XVIII в. междуметие в соответствии с оригиналом), subjectum – подлежащее, praedicatum – сказуемое, са sus (греческое pt õ sis ) – падеж и т. п.

Несколько иначе надо понимать такие кальки, как французские go ŭ t – вкус, trait – черта, influence – влияние. В этих случаях используется уже готовое слово своего языка, но ему придается не имевшее раньше место переносное значение по образцу иноязычного слова (таковы же кальки в области терминологии, предложенные Ломоносовым: движение, кислота, наблюдение, опыт, явление и т. п.).

Калькированными могут быть и целые выражения (словосочетания разного типа), например: взять меры ( prendre les me 2 sures ) 1 , присутствие духа ( pre 2 sence d " esprit ), коротко и ясно ( kurz und gut ), целиком и полностью ( ganz und voll ) и т. п.

1 Взять меры – выражение начала XIX в., в настоящее время – принять меры

Иногда при калькировании возникает недоразумение, когда многозначные или омонимичные слова берутся не в том значении; таково выражение: «Любезнейший! Ты не в своей тарелке!» Грибоедов , «Горе от ума»), укрепившееся в русском языке, несмотря на ошибку, отмеченную еще Пушкиным: assiette по-французски не только «тарелка», но и «положение» 1 .

1 В кальке с французского хладнокровие повинны сами французы, которые спутали в sangfroid омонимы sens – «ум» и sang – «кровь» и стали писать вместо sens froid – «хладномыслие» – sangf roid – «хладнокровие».

Часто происходит параллельно заимствование и калькирование, причем калька получает более широкое значение, а заимствование более узкое, специальное, например:

Вопрос о допустимости заимствования и использования иноязычной лексики всегда вызывал горячие дискуссии.

Ломоносов как ученый, переводчик, публицист и поэт держался такого мнения: «Из других языков ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить», «Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собою разнствуют, и для того береги свойства собственного своего языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в русском»; античное наследство Ломоносов оценивал очень высоко: «Оттуда умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славянского сродно» 1 . Ломоносов выступал против засорения иноязычием своего языка: «...старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славянского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще через латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют» 2 .

1 Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 7. Изд. АН СССР, 1952. С. 587.

2 Там же . С. 591.

Засорение русского языка галлицизмами изобразил Д. И. Фонвизин в комедии «Бригадир»; Грибоедов это пересыпание речи галлицизмами назвал «смесью французского с нижегородским».

Однако критическое отношение к заимствованиям у некоторых деятелей русской культуры переходило в националистический пуризм, например у А. С. Шишкова, В. И. Даля, которые предлагали все заимствованные и уже усвоенные слова заменить своими: не калоши, а мокроступы, не фортепьяно, а тихогромы (Шишков), не синоним, а тождеслов, не атмосфера, а мироколица, колоземица, не гимнастика, а ловкосилие, не эгоист, а себятник, самотник (Даль) и т. п. Нелепость таких предложений очевидна.

В XX в. об употреблении иноязычных слов писал В. И. Ленин: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно... Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности? Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет, то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя... Перенимать французско-нижегородское словоупотребление – значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык. Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?» 1

1 Ленин В. И. Сочинения. 4-е изд. Т. 30. С. 274.

В этом высказывании Ленин выступает не вообще против иноязычных слов, а против употребления их «без надобности» и к тому же часто неправильно.

О том, что из чужеязычия следует оставлять без перевода, писал Энгельс:

«Я ограничился тем, что устранил все излишние иностранные слова. Но оставляя необходимые, я отказался от присоединения к ним так называемых пояснительных переводов. Ведь необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу» 1 .

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. С. 322.

2. Термины и слова общего языка. Можно классифицировать словарный состав на термины и слова общего языка. При этом надо помнить: 1) что это деление не совпадает с делением на чужое и свое, так как, несмотря на большое количество иноязычных терминов, в языке в качестве терминов очень много и своих слов (спинка, подошва, выключатель, поиск, окрас, ось, треугольник, окружность, надстройка и т. п.); 2) что одно и то же слово может в данном словарном составе существовать и как термин, и как обычное слово (мушка, сапожок, шапка, подошва, слово и т. п.).

В каждом языке имеются свои источники терминологии (международная лексика, заимствованная национальная, из профессиональной и жаргонной речи и т. п.), что связано с историческим развитием промышленности, науки и т. п. у данного народа и что дифференцируется по видам терминологии; так, в русской химической и медицинской терминологии больше греко-латинских слов, отчасти – арабских; в авиационной – значительный процент французских, в горнозаводской – немецких и своих из профессиональной речи, в спортивной – английских, в коневодческой – тюркских и т. п.

3. Идиоматическая и неидиоматическая лексика. Это деление касается главным образом обычной разговорной речи, а также языка художественной литературы и публицистики, хотя и в области терминологии встречаются иногда элементы идиоматизма (анютины глазки, капли датского короля и т. п.).

В разных языках источники идиом могут быть различны: так, в английском языке основной источник идиоматики – кокни (т. е. городское просторечие), сленг (профессиональная речь), отчасти библейская и иная литературная идиоматика, тогда как в американском варианте английского языка больше этнографических и профессиональных идиом; в русском литературном языке очень богато представлена идиоматика церковнославянского происхождения (иерихонская труба; ни аза не смыслит; раздувать кадило; ничтоже сумняшеся; писать мыслете; куралесить), много фольклоризмов и диалектизмов (шутка сказать; ни зги не видно; всяк сверчок знай свой шесток; вынь да положь), различной профессиональной и жаргонной идиоматики (держи карман шире; разделать под орех; ни дна ни покрышки; попасть впросак; тянуть канитель; положение хуже губернаторского).

И здесь следует помнить, что одно и то же слово и сочетание слов может быть в одном значении идиоматичным, а в другом неидиоматичным; например, заяц на железной дороге – идиома, а в зоологии – не идиома, то же самое держи карман шире в переносном значении – идиома (когда никакого «кармана» нет), а в прямом – не идиома (когда действительно надо «шире держать карман»).

4. Экспрессивная и неэкспрессивная лексика. К экспрессивной лексике относятся как отдельные экспрессивные слова и сочетания слов (душка, дурак, фефела, косой черт, сивый мерин, пес его знает, ни бельмеса не понимает и, конечно, все междометия), так и случаи особого употребления неэкспрессивных слов и сочетаний (на тебе; вот тебе на; и был таков; смирно!; как пить дать; вот так клюква или фунт).

Большинство приведенных примеров – идиомы, но, во-первых, бывают и неэкспрессивные идиомы (анютины глазки; капли датского короля) и, во-вторых, существуют и экспрессивные слова не идиомы ( ax , ox , эй, цыц – всякие междометия, а также слова высокого стиля: чело, очи, кормчий, зодчий, апостол или глашатай «чего», или такие формы, как сыны, или такие сочетания, как родина-мать).

5. Нейтральная и стилистически окрашенная лексика. В каждом выработанном литературном языке словарный состав распределяется стилистически. Есть слова нейтральные, т. е. такие, которые можно употреблять в любом жанре и стиле речи (в устной и письменной речи, в ораторском выступлении и в телефонном разговоре, в газетной статье и в стихах, в художественном и в научном тексте и т. п.). Это прежде всего слова основного словарного фонда в прямых значениях: лоб, глаз, земля, гора, река, дом, стол, собака, лошадь, родина, есть, работать, спать. По сравнению с такими нейтральными, стилистически не окрашенными словами иные слова могут быть или «высокого стиля» (чело, очи, чрево, отчизна, конь, вкушать, почивать), или «низкого» (одежа, буркалы, котелок, брюхо, жрать, вздрючка, барахло, шандарахнутъ, намедни).

Таким образом, ломоносовская «теория трех штилей» оказывается не только исторически оправданной применительно к русскому литературному языку XVIII в., но и заключает в себе очень важное теоретическое зерно: стили речи соотносительны , и любой стиль прежде всего соотнесен с нейтральным, нулевым; прочие стили расходятся от этого нейтрального в противоположные стороны: одни с «коэффициентом» плюс как «высокие», другие – с «коэффициентом» минус как «низкие» (ср. нейтральное есть, высокое вкушать и низкое жрать и т. п.).

В пределах того или другого стиля (кроме нейтрального!) могут быть свои подразделения: в «высоком» – поэтический, риторический, патетический, «академический», специально-технический и т. п.; в «низком» – разговорный, фамильярный, вульгарный и т. п.

Для каждого языка бывают разные источники комплектования словаря «высоких» и «низких» стилей.

В русском литературном языке источниками «высокого» стиля могут быть прежде всего славянизмы или им подобные слова (не лоб, а чело, не губы, а уста, не умер, а почил, не родина, а отчизна, не сторож, а страж, не ворота, а врата, не город, а град, не соски, а сосцы, не страдаю, а стражду и т. п.); кроме того, в иных жанрах эту роль могут выполнять греко-латинские и иные международные слова (не мир, а космос, не захватчик, а оккупант, не ввоз и вывоз, а импорт и экспорт, не преступный, а криминальный, не нарыв, а абсцесс, не составная часть, а ингредиент и т. п.).

Источниками «низкого» стиля могут быть свои исконно русские слова, если место соответствующего нейтрального слова заменяет славянизм (не одежда, а одежа, не Евдокия, а Овдотья или Авдотья 1) если же нейтральное слово свое, русское, то слова «низкого» стиля берутся из просторечия, диалектов и жаргонов (не опять, а обратно, не изба, а хата, не девушка, а деваха, не молодой человек, а парень, не есть, а шамать, не глаза, а зенки, не украсть, а свистнуть, слямзитъ, стырить, не рассеянный человек, а растрепай и т. п.).

1 Роль слова «высокого» стиля для этого примера выполнял «украшающий» латино-галлицизм Эвдоксия.

Соответственно, например, в английском литературном языке нейтральный стиль образуют прежде всего слова англосаксонского происхождения, в «высоком» стиле выступают слова французского и греко-латинского происхождения, а в «низком» – слова из сленга, профессиональной речи и диалектизмы.

Для французского языка XVI в. источником «высокого» стиля был итальянский язык, а для немецкого языка XVII – XVIII вв. – французский. Нормы русского литературного языка XVIII в. в отношении распределения слов по стилям подробно описаны у Ломоносова в «Рассуждении о пользе книг церковных в российском языке» 1 .

1 О стилистике речи см. статью: Сухотин A.M. Стилистика лингвистическая // Литературная энциклопедия. Т. 11. С. 37–40, а также: Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1952.

Все изложенное позволяет сделать некоторые выводы о системе в лексике.

1) Нельзя описывать систему лексики по тем объектам, которые она называет. Называть лексика может и явления природы, и явления техники, культуры, психической жизни людей; для того и есть в языке лексика, чтобы носитель данного языка мог называть все, что ему надо в его общественной и даже личной практике. Но система называемого должна разойтись по областям называемого, это система предметов разных наук: геологии, ботаники, зоологии, физики, химии и т. д. Тем более что многие объекты могут иметь по нескольку наименований (синонимия), но эти наименования как слова не будут представлять языковой системы.

2) То же следует сказать и о системе понятий, хотя понятия – это не просто предметы действительности, а «слепки» в сознании людей, отражающие систему предметов объективной действительности, но это тоже не слова. Исследование системы понятий, их отношений и их элементов – очень важная задача науки, но отнюдь не предмет лингвистики.

3) Тем самым «лексическая система языка не имеет ничего общего с упорядочением лексики данного языка по предметным (внеязыковым) категориям, как это делается в «предметных», «тематических» и «идеологических» словарях. Она не может быть сведена к системе «семантических полей» или «лексико-семантических групп», так как последние являются лишь одним (хотя и достаточно важным) из структурных элементов «лексической системы» 1 .

1 Горнунг Б. В. Тезисы заседания Отделения литературы и языка. Изд. АН СССР, 1961. С. 7.

Эту мысль в более конструктивном плане развивает Ю. Д. Апресян: «...семантическое содержание слова не является чем-то самодовлеющим. Оно целиком обусловлено теми отношениями, которые складываются в сети противопоставлений данного слова другим словом того же поля. По идее и терминологии Ф. де Соссюра, оно обладает не значением, а значимостью», «...чтобы вернуть лингвистике... единство, семантические поля должны быть получены не на понятийной, а на лингвистической основе, не со стороны логики, а со стороны лингвистики...» 1

1 Апресян Ю.Д. Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля // Лексикографический сборник. Вып. V, 1962. С. 53; см. также: Курилович Е. Заметки о значении слов // Очерки по лингвистике. М.. 1962 и Вопросы языкознания, 1955. № 3.

4) Все сказанное требует разъяснения. Во-первых, что такое значение и что такое значимость? Значение слова – это отношение слова к обозначаемому им предмету или явлению, т. е. отношение факта языка к внеязыковому факту (вещь, явление, понятие), значимость же – это собственное, языковое свойство слова, полученное словом потому, что слово – это член лексической системы языка.

Значимость таких слов, как 1) есть, 2) лицо, 3) кричать определяется их соотношениями:

1) для есть: вкушать, кушать, жрать, лопать, трескать, шамать;

2) для лицо: лик, физиономия, морда, харя, мурло, рыло, рожа, образина, ряшка;

3) для кричать: гласить, вопить, орать, реветь.

Значимость слова определяется так же, как и значимость других единиц языка (фонем, морфем...), – по соотнесенности в одном ряду.

Ряд для определения значимости слова называется лексúческое пóле 1 . Лексическое поле – это не область однородных предметов действительности и не область однородных понятий, а сектор лексики, объединенный отношениями параллелизма (синонимы), контраста (антонимы) и сопутствования (метонимические и синекдохические связи слов), а главное, различного рода противопоставлениями. Только в пределах лексического поля слово может получить свою значимость, так же как и фонема – в своем. Ни в коем случае не следует смешивать понятие контекста (см. выше, § 20) и поля. Контекст – это область употребления слова, речи, а поле – сфера его существования в системе языка.

1 Понятие «поля» было выдвинуто К. Бюлером (см.: В u h 1 е г К. Sprachtheorie, lena, 1934 [русский пер.: Бюлер К. Теория языка. М.,1993]) и И. Триром (см. Trier I. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezierk des Verstandes, Die Geschichte eines sprachliches Feldes, в. I. Heidelberg, 1931; Тriег I. Das sprachliche Feld, «Neue Jahrbűcher fur Wissenschaft und Jugendbildung», 1934. № 10), хотя эта идея имеется уже в «Курсе общей лингвистики» де Соссюра (1916, см. русский пер., 1933. С. 115 и сл.).